Es gibt Daten im Kalender, die wirken wie kleine geheime Schwellen. Der 21. Dezember gehört dazu. Wintersonnenwende – das klingt nach Astronomie, nach Achsenneigung und Umlaufbahn, aber im Alltag ist es vor allem ein poetischer Wendepunkt: der kürzeste Tag, die längste Nacht.

Die Nacht als Bühne: In Berlin legt sich die Dunkelheit schon am späten Nachmittag über die Straßen, als wolle sie das Stadtleben in ein gedämpftes Theaterlicht tauchen. Die Laternen übernehmen die Hauptrolle, und selbst die Spätis wirken wie kleine Leuchtinseln im Meer der Finsternis.

Das Versprechen des Lichts: Gerade weil die Nacht so ausgedehnt ist, steckt in diesem Datum ein Trost: Von nun an wird es wieder heller. Ein fast unmerklicher Fortschritt, ein täglicher Millimeter mehr Licht. Die Wintersonnenwende ist der stille Startschuss für die Rückkehr des Tages.

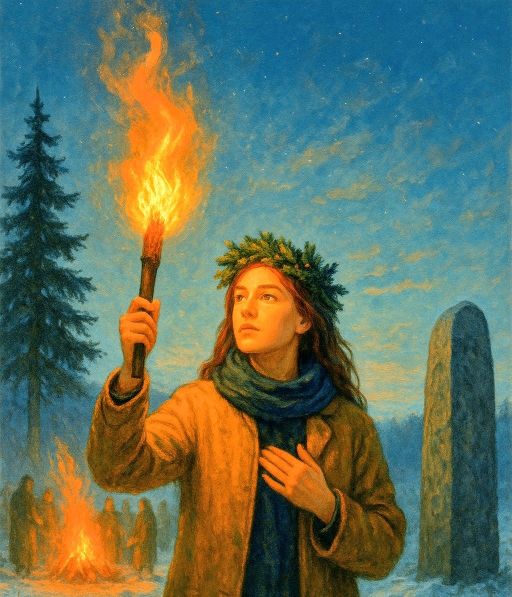

Zwischen Mythos und Alltag: Früher feierten Menschen das Ereignis mit Feuer, Tänzen und Ritualen – ein Triumph über die Dunkelheit. Heute begnügen wir uns mit Kerzen, Glühwein und vielleicht einem Spaziergang durch den Weihnachtsmarkt. Doch die Sehnsucht ist dieselbe: Wärme, Gemeinschaft, ein Funken Hoffnung.

Die optimistische Pointe: Die Wintersonnenwende ist ein paradoxes Fest. Sie markiert den tiefsten Punkt der Dunkelheit und zugleich den Beginn des Aufstiegs ins Licht. Ein kosmisches „Happy End“, das sich jedes Jahr wiederholt – ganz ohne Drehbuch, aber mit perfektem Timing. Man könnte sagen: Der 21. Dezember ist der unscheinbare Held des Kalenders. Kein Feiertag, keine große Inszenierung, und doch trägt er die ganze Symbolik des Neubeginns. Wer an diesem Abend eine Kerze anzündet, feiert nicht nur die Nacht, sondern auch das Versprechen des kommenden Tages.

Recherche & Redaktion: Manfred Weghenkel

Mit Assistenz von KI / Copilot und ChatGPT

Spannend einmal aus erster Hand zu erfahren, wer ihn unter welchen Bedingungen gebaut hat. Dieser Frage widmet sich nun ein Buch aus der Feder des damaligen Oberbauleiters Jürgen Ledderboge. Der inzwischen 88-jährige aus Sachsen stammende Baufachmann schildert in dieser verdienstvollen Publikation mit dem Titel „Friedrichstadtpalast – vom Neubau zum Denkmal“ als Insider und Zeitzeuge wesentliche Etappen in der Historie des legendären Revue- und Showtheaters. Das Buch mit 200 Seiten und zahlreichen Abbildungen wird im März 2025 im Passage-Verlag Leipzig erscheinen, kann aber schon jetzt dort bestellt werden.

Spannend einmal aus erster Hand zu erfahren, wer ihn unter welchen Bedingungen gebaut hat. Dieser Frage widmet sich nun ein Buch aus der Feder des damaligen Oberbauleiters Jürgen Ledderboge. Der inzwischen 88-jährige aus Sachsen stammende Baufachmann schildert in dieser verdienstvollen Publikation mit dem Titel „Friedrichstadtpalast – vom Neubau zum Denkmal“ als Insider und Zeitzeuge wesentliche Etappen in der Historie des legendären Revue- und Showtheaters. Das Buch mit 200 Seiten und zahlreichen Abbildungen wird im März 2025 im Passage-Verlag Leipzig erscheinen, kann aber schon jetzt dort bestellt werden.